令和4年12月14日(水)にあま市美和文化会館にて「見つけよう!あま市の支えあい~地域のお宝発表会」を開催し、約80名の方々にご参加いただきました。

第1部では、昨年度のあま市3地区協議体合同交流会に引き続き、今年度もご近所クリエーター酒井保氏に基調講演をしていただき、生活支援体制整備事業の意義や、生活支援コーディネーターの存在について、ユーモアを交えて伝えていただきました。

第2部では、お宝発表会として4つの地域の代表者から活動についての思いや工夫されていることなどを発表していただきました。

第1部:基調講演「むすぶ手・つなぐ手~あなたは、どんな地域(まち)に暮らしたいですか?」

団塊の世代が75歳以上のピークを迎える2025年問題に備えて、【きょういく】と【きょうよう】をキーワードに健康寿命を延ばすために大切なポイントを話していただきました。【きょういく】とは「今日行くところ」、【きょうよう】とは「今日の用事」の意味です。地域の中で自然に行われている茶話会や、趣味の集まり、町内会の活動など、普段皆さんが何気なくされている活動を続けることが大切とお話していただきました。

講演会での様子

第2部:お宝発表会

★グラウンドゴルフの仲間(美和)

週5回のグラウンドゴルフは良い運動になり健康につながっています。また、お互いに顔を合わせることで「見守り」「見守られる」活動にもなっています。ゲームの後には喫茶店でのお茶飲み会があり、より親睦を深める機会となっています。

(酒井氏講評)当番など役割があることが【社会参加】となり、うつ病予防効果も高まり、健康寿命を延ばす効果的な活動ですね。

★畑作りのつながり(下田)

同じ畑で野菜作りを3名で行っています。一緒になった時はおしゃべりをしたり、作業の仕方を学びあったり、時にはできたものを分け合い、野菜作りを通し住民同士のつながりができています。

(酒井氏講評)畑以外にも別のつながりがあり、たくさんの関係を持って暮らしぶりを整えることが健康寿命を伸ばすことにつながりますね。

★子どもは地域の宝(上萱津)

区とコミュニティ協議会が子ども会と一緒に「町内会だよりの作成」と「芋ほり」を行っています。

手書きで作成した町内会だよりはとても温かみがあり、絆を深めるきっかけになっています。

芋ほりなど地域の行事では、新たな出会いがあり、地域の方がつながる機会になっています。

(酒井氏講評)子どもたちが地域の中で見守られているという安心感、子どもが参加することでその親たちにも地域活動に関心を持ってもらえるという好循環を生み出している活動ですね。

★e昭和の会(伊福)

老人クラブで麻雀ができる場を立ち上げました。「吸わない、飲まない、賭けない」を約束に男性の集まれる場所になっています。地域にあるグループホームに出向き、ボランティアとして施設利用者と一緒に麻雀をしてみえます。施設と地域との架け橋にもなっています。

(酒井氏講評)地域のサロンなど男性の参加率が低く、男性が集まれる良い活動ですね。麻雀は頭や手先を使いながら、おしゃべりができるため、国も健康維持に推奨していますね。

4地区の取組み紹介後、講師の酒井氏より「フレイル予防には、社会性の維持・適度な運動・会話を伴う食事(お茶とお菓子でも可)が大切です。参加者にはお客さんではなく、役割を持って参加してもらうことも重要です。介護保険等のサービスを利用した途端に、地域のつながりが切れてしまう方がみえます。このつながりを切らずに続けていくことがとても大切です。」と締められました。

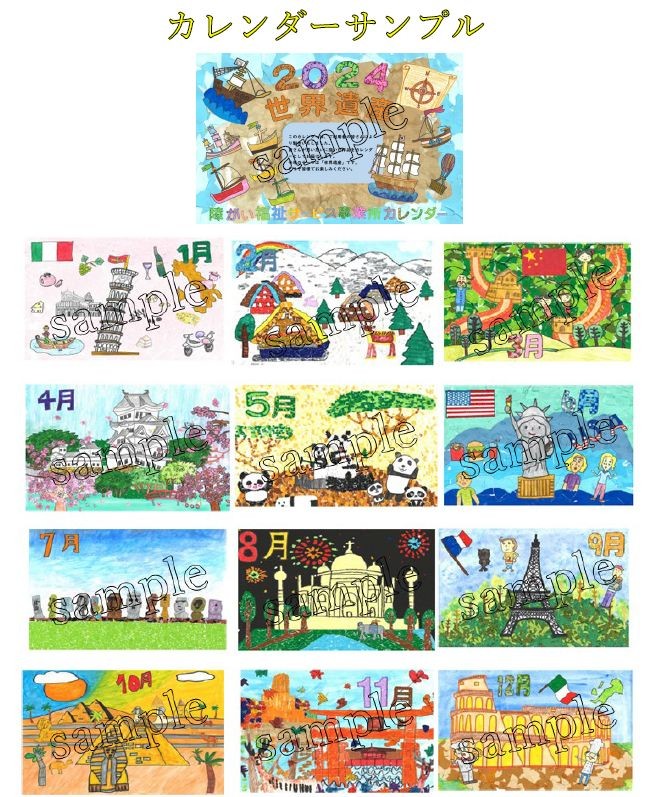

今年もご利用者の皆さんが描いたカレンダーが完成しました!

ご利用者の皆さんが思い思いに描いた作品をカレンダーとしました。

今年のテーマは「世界遺産」です。

どうぞ皆様でお楽しみ下さい。

販売価格

1部 700円

購入方法

電話注文(052)446-0453 あま市くすのきの家

ご注文の際に、受取りする最寄りの障害福祉サービス事業所又は、福祉会館をお聞きしますので後日、代金(お釣りのないようにお願いします)と引き換えにお渡しいたします。

(最寄りの施設・事業所) 午前8時30分から午後5時15分まで

あま市くすのきの家 あま市甚目寺稲荷新田20番地

あま市甚目寺総合福祉会館 あま市西今宿馬洗46番地

美和ひまわり作業所 あま市花正中之割13番地1

あま市美和総合福祉センターすみれの里 あま市花正中之割13番地1

あま市七宝老人福祉センター あま市七宝町桂弥勒28番地

先月8月8日(火)、七宝焼アートヴィレッジにて開催しました。定員を超える111名の方にご参加をいただき盛況のうちに終えることができました。

始めに、日本福祉大学原田学長より、「地域共生社会の実現に向けて」という演題で講演をいただきました。地域共生社会の理念が、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティであることや、「ふくし」とは、特別なことではなく、私達のふだんのくらしのしあわせのことであること。そして、日本が少子高齢・人口減少社会となり、2025年、2040年問題などの課題に向けて、いま10年、20年先を見据えて、地域共生社会の実現のために重層的支援体制整備事業(「くらしの困りごと」に対応するため「分野を問わない相談支援」、「参加支援」および「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する、包括的な支援体制を整備する事業)を行っていく必要があること等を、様々なエピソードを交えながら大変解りやすくお話がありました。

次に、事例報告として、あま市内で活動している2ヵ所のこども食堂(地域食堂)の代表の方に、日頃の活動についてお話しをしていただきました。玄米みんなの食堂の荒木様からは、毎月第3日曜日に中萱津の實成寺を会場として、子どもから高齢者までを対象として、毎回100名ほどの参加者の方が、奉仕活動として境内の清掃を行い、食事会場などの準備を行い、楽しく食事をとった後、玄米みんなの食堂に協力されているあまこども食堂ふくろうの家えんくすの戸谷様が、子ども達とお楽しみ会を楽しんでいる様子についてお話がありました。「私たちがやっている食堂をやらなくてもいい世の中がきて欲しい。」という言葉が、とても印象に残りました。

続いて、あまこども食堂ふくろうの家えんくすの戸谷様からは、毎月第4日曜日に木田山之越にある一軒家を会場として、主に子どもを対象として、毎回15名ほどの参加者と、昼食を一緒に調理して、楽しく食べたり、ゲームをしている様子についてお話しがありました。

始めは複数のNPO法人が共同開催するこども食堂の一員として参加しておりましたが、諸事情により解散することになり、折角の居場所を無くしたくないとの思いから、「誰もいなくても一人でやりきるという覚悟でこども食堂を始めた。」という言葉が特に印象的でした。

最後のトークセッションでは、地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の中で、こども食堂が大変、有意義な活動であることや、あま市でも増やしていくためには、どのような支援が必要か、そして制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や多様な組織が、「我が事」として、地域の課題に取り組むことが、地域共生社会の実現に向けてとても大切であることについて話し合いました。

ご協力いただきました原田学長、荒木様、戸谷様におかれましては、本当にありがとうございました。

当社会福祉協議会では、地域共生社会の実現に向けて、少しでも近づけるよう、本年10月より、食料支援を必要とする子育て世帯を支援するため、フードドライブ(ご家庭で眠っている食料品を募集し必要とされる方へお届けする活動)を実施する予定です。

詳細は9月下旬頃に社協HPでご案内させていただきますので、皆様のご協力をお願いします。

まるっとあま(社協だより)第62号

目次

表紙・・・1ページ

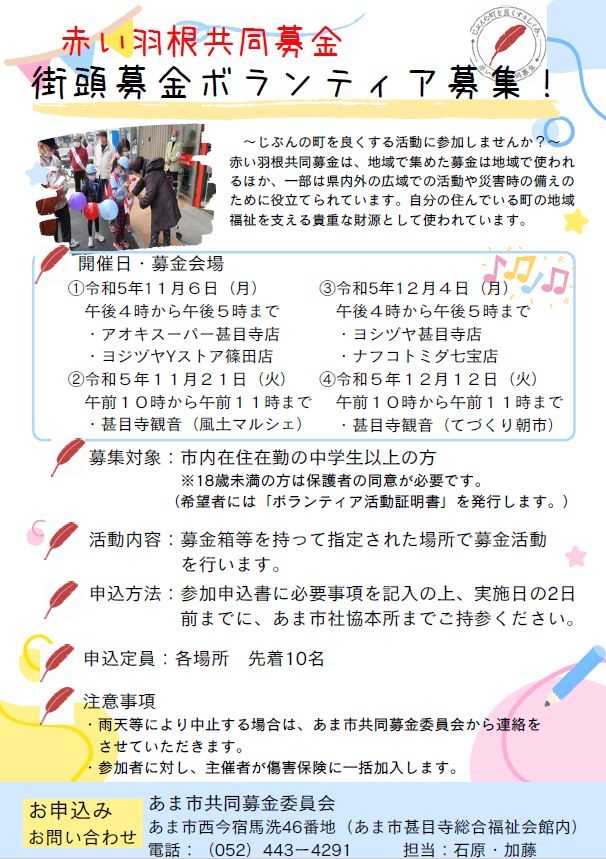

赤い羽根共同募金・善意のご寄附ありがとうございました・・・2ページ

フードドライブにご協力ください!・・・3ページ

第7回あまのわを開催します!・中学校ご入学祝品を贈呈します!!・心身障がい児・者クリスマス会開催のお知らせ・・・4ページ

2024障がい福祉サービス事業所カレンダー・・・5ページ

運転ボランティアの募集・運転ボランティア養成講座のご案内・木田に新しいサロンが立ちあがります!・・・6ページ

親子防災体験を開催しました!・ボランティア養成講座を開催しました!・ネット員募集中!・・・7ページ

あま市支えあい情報~生活支援コーディネーターだより~・・・8ページ

地域包括支援センターからのお知らせ・・・9ページ

介護職員初任者研修・・・10ページ

各種相談案内・善意のご寄附ありがとうございました・たすけあい協力店募集中・・・11ページ

ふれあい・いきいきサロン開催日のお知らせ・・・12ページ